- 2024年1月9日

-

防災産業展2024出展

2024年2月20日~22日に開催されます「防災産業展2024」に出展致します。

会場は東京ビックサイト西ホールです。皆様のご参加お待ちしております。

- 2024年1月9日

-

技術発表会

2023年9月29日 神奈川県建設コンサルタント協会主催の第10回技術発表会で「山手133番ブラフ積擁壁耐震補強対策(クララ工法)」の施工実績概要について発表を行いました。

- 2023年11月14日

-

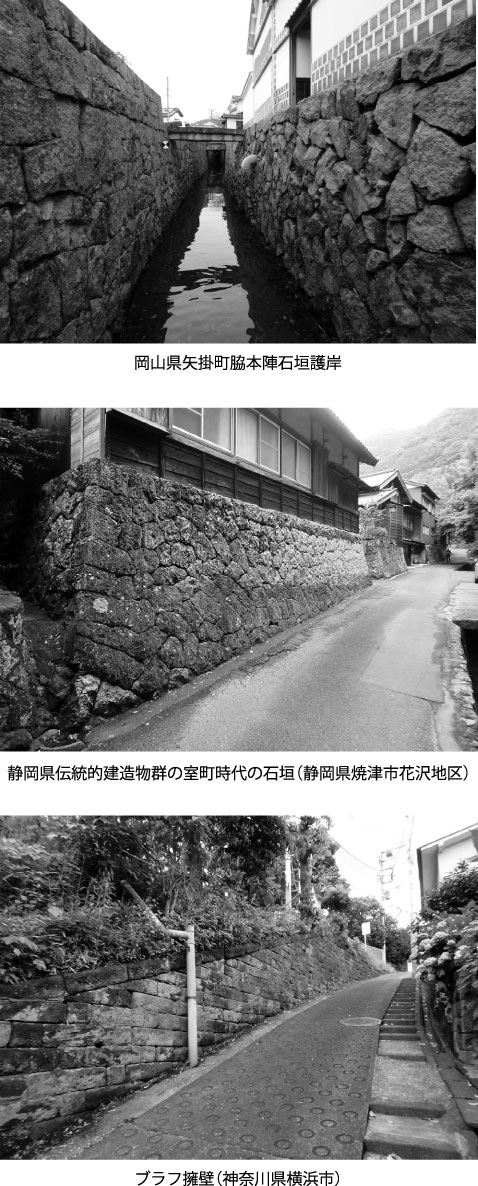

横浜市認定歴史的建造物ブラフ積擁壁の耐震補強工事

2023年7月~ 横浜市認定歴史的建造物ブラフ積擁壁の耐震補強工事で「クララ工法」が採用されました。

本現場の「山手133番ブラフ積擁壁」は横浜市認定歴史的建造物100件目で登録され、擁壁としては2件目となります。

擁壁延長は35.5m、擁壁高さ最大3m、明治15年頃建造。景観を損なわず、現況を維持して耐震補強が完了致しました。

施工前

施工後

- 2023年10月16日

-

第4回定期総会開催報告と各講演会発表内容について

2023年6月30日 第4回定時総会(東武レバントホテル東京)を開催致しました。

ここ3年間はコロナウィルス感染症の影響により、対面での活動が制約を受ける中、ようやく今年コロナウィルスを取り巻く環境に大きな変化がみられ、季節性インフルエンザなどと同じ5類に移行する方針がとられました。当協会として初めて対面での開催を実施致しました。また,当日は『電磁気を応用した非破壊検査』と題して職業能力開発総合大学校 名誉教授 橋本光男先生にご講演を頂戴致しました。

2023年7月11日~14日に開催された第58回地盤工学研究発表会(福岡国際会議場)、2023年9月14日~15日に開催されました「土木学会全国大会(広島大学)」第78回年次学術講演会で研究成果を発表致しました。

詳細内容は研究発表をご覧ください。

- 2022年08月10日

-

『月刊石材』2022年8月号

耐震性のある石垣の補強対策工法を構築

石工技能の経験値も必要

文化財石垣・石積捕壁補強技術協会(橋本隆雄会長 国士舘大学理工学部教授)は、「城壁及び伝統的建造物群石垣の孕み等の変状に対して施工・模型実験、高度な解析により、美観を損わずに耐震性を向上させる石垣の補修・補強対策工法を構築し、その技術を広く全国に普及させること」を目的に、2020年に設立した団体である。

会員数は現在、正会員が21社で、士木業者、産業資材製品メーカー、建築物や構造物の調査会社などで組織する。特別会員として金沢学や国士舘大学などが名を連ねる。

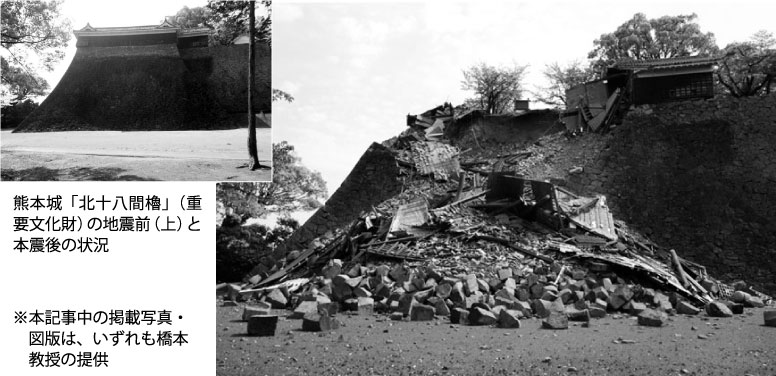

「熊本地震(2016年、最大震度七)が発生し、文化庁が熊本城へ最初に調壺に入ったとき、私は専門家として同行しました。石垣の崩れ方はひどく、『地震がたまたま夜中に発生したからよかったけれども、日中であれば人命を多数落とす被害が出ていた。そのなかに外国人観光客がいたならば、国際問題になったのでは』と思いました。熊本城だけのことではありませんが、石垣の補強をしつかりやっておかなければいけないと、そのときに痛感しました」

橋本教授は、文化財石垣などの補強の必要性を改めて認識したきっかけをこう話す。石垣崩壊の写真等を見れば、これまでに人的被害がないのは不幸中の幸いであり、何らかの補強対策が求められるのはいうまでもない。

橋本教授はいまから十五年ほど前から石積みに関する研究を行なっており、現在は(公社)土木学会における地震工学委員会の「城郭石及び石積擁壁の耐震診断・補強に関する研究小委員会」の委員長も務めている。全国には石垣が孕むなどして崩壊の危険性のある石垣が数多くあることから、その耐震診断の必要性について文化庁と打ち合わせもしている。

「これまでは『補強よりも、手で積む方が安全』という認識が一般的でしたが、本当にそれでいいのか、と。人命を落としてからでは遅いと思いました。加藤清正公は慶長伏見地震(1596年)以降に、石垣が地震に耐えられるよう直線的な形状から曲線的にしました。絶えず新しいものを追い求めていたはずなのに、いつのまにか伝統を重んじるようになり、石垣も元の状態に戻すだけになってしまいました。

仙台城(宮城県)の石垣は地震のたびに崩ています。『それが歴史』という先生もいますが、石工さんの石積みがいくら素晴らしくても、形状や地盤に問題があるところは七回も八回も崩れています。崩れる危険性がわかっていれば、立ち入りを禁止するほか、補強を考えなければならないということです」

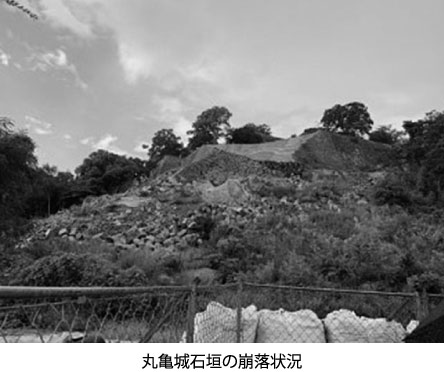

熊本城も前震で崩壊した十ヵ所は、すべて過去に修復した場所で、1966年から2015年までに修復した八割以上が再び崩壊していた。また、丸亀城(香川県)の石垣は、2018年7月の西日本豪雨及び同年10月の台風二十四号で修復した場所が孕みだし、三度目の崩落が発生していた。

「修復したところが崩れているということは、元の状態に戻すだけではダメで、補強する必要があるということです。では、その修復方法でが、仙台城ではジオテキスタイル(オグリッド、ジオネット、織布、不織布等の面〈網〉状補強を用いて土壁の補強および盛土の補強を目的とし、工法には、主に補強土壁工法、補強盛土工法等がある)を入れているところは孕みで留まっており、しっかり入れれば、孕みもなかったと思われます。ジオテキスタイルの効果的な使い方は今後、現場の石工さんと一緒に考えていく必要があると思っています。もちろん伝統的な技能は大切ですが、その技能を現代の工法とマッチさせていくことも必要でしょう」

橋本教授はこう話し、現代の補強工法でも石工技能の必要性を語る。石垣におけるジオテキスタイルの使用は石や栗石の大きさなどによって違いがあり、ケースバイケース。石工の協力を得ながら使用方法を考える必要があるのだ。

ジオテキスタイルを使った石垣などの耐震実験はすでに行なわれており、その効果は実証済み。耐候性、耐寒・耐熱性に優れており、耐衝撃性も高く、熊本城の石垣(一部)でも使われているという。

「室町時代に元(中国)の攻撃を防いだ石累のような石積みは崩れやすく、熊本城では八割は崩壊しています。また熊本城でいえば、『武者返し』と呼ばれている石垣のうち、勾配が下から立ってきてきつくなる上部が崩壊しています。地盤でいえば、盛り士、谷部、旧河川、強風化している場所のうえにある石垣は崩れています。断層があるところもそうですが、地盤が弱いところは何度も石垣が崩れています」

石垣が崩壊する原因について、橋本教授はこう話す。形状と地盤が問題で、石垣の崩れ方から原因が判明することもあり、熊本城ではその崩れ方から断層を確認するに至ったそうだ。墓石の耐震化も同じであるが、当然ながら石垣でも地盤から調査する必要があるのだ。

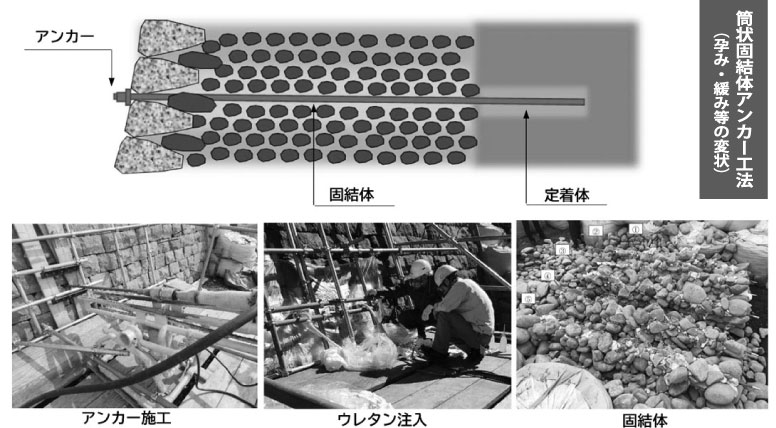

「ジオテキスタイルは修復の際に有効ですが、崩れる前の石垣や石積擁壁の補強については、一般的な鉄筋挿入工法ではあまり効果がありません。やはり、筒状固結体工法等の新技術を組み合わせて開発していくことが必要です。当協会では、皆が使える技術を目指しています。これまでに公開した技術を、特定の業者に特許申請を出されたために、使えなくなることがありましたが、今後は特許を出願して、その技術を皆が使えるようにしていきます」(橋本教授)

筒状固結体アンカーエ法を用いた耐震補強対策は、岡山県矢掛町脇本陣石垣護岸や静岡県伝統的建造物群の室町時代の石垣(静岡県焼津市花沢地区)、神奈川県横浜市のブラフ擁壁で予定されている。地球温暖化の影響による降雨量の増加や大規模な地震が多くなっているため、宅地擁壁の被害が増えており、自治体からの相談や要望も多いそうだ。

「東海地簑、南海・東南海トラフ地震は、今後年間のうちに80%の確率で発生するとの予測が出ています。太平洋沿岸には多くの城壁石垣があり、それらが一斉に崩壊する恐れもあります。文化財石垣の城壁や石積擁壁を、地震や豪雨が発生しても崩壊しない耐震性や耐候性を持った新技術を用いて、外見上は補強しているのかわからない対策を目指しています。そして、私どもは石そのものを扱っているわけではないので、石材業界の方はもちろん、石垣に関わるさまざまな方と一緒になって補強工法を進化させていければと思います」

橋本教授は「墓地や墓石に関する補強についても相談に乗ります」という。墓地・墓石に関しては、石材業界でも耐震施工は進んでいるが、石積みはもちろん、石造物の化は石材業界として必須事項である。そして石造物の耐震化が進めば、石工技能士が活躍する場も増えるはずであり、技術の継承も自ずと進むであろう。

同協会へ入会すれば、補強に関するさまざまな情報が得られるはずである。誰でも入会できるということから、石工技能の進化を考えるうえでも入会するメリットはあろう。

- 2022年07月04日

-

協会名変更のお知らせ

平素は当協会の各種活動につきまして、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび当協会の名称を「文化財石垣補修・補強技術協会」より「文化財石垣・石積擁壁補強技術協会」に変更することと致しました。

協会は、これまで、城壁及び伝統的建造物群石垣の孕み等の変状に対して施工・模型実験,高度な解析により,美観を損なわずに耐震性を向上させる石垣の補修・補強対策工法を構築し、その技術を広く全国に普及させることを目的として「文化財石垣補修・補強技術協会」として活動して参りました。

近年、地球温暖化の影響による降雨量の増加や大規模な地震が多くなっているため、擁壁の被害が急増しています。令和3 年6 月に大阪市西成区では、空石積擁壁が崩壊し、住宅2棟(計4 戸)が崖下に崩落する事故がありました。令和3 年8 月に⾧崎県佐世保市田の浦町では、大雨の影響によりコンクリート擁壁が崩落しました。令和4 年5 月には神奈川県横浜市中区打越の住宅地でブラフ擁壁が倒壊しました。

このように、毎年、宅地擁壁の被害があり、自治体からの相談要望が多いため、当協会としてもその対応に追われています。

当協会の技術は石積擁壁への適用も可能なことから、協会名を「文化財石垣補修・補強技術協会」から「文化財石垣・石積擁壁補強技術協会」に改めました。

つきましては、何とぞ倍旧のご支援、ご協力のほどお願い申し上げます。

- 2022年07月01日

-

令和4年度 定時総会

令和4年度の定時総会を下記の日時で開催いたしました。

新型コロナウィルス感染症拡大防止対策に努め、リアル開催とオンラインによる会議方式との組み合わせによるハイブリット形式で実施致しました。

定時総会としては、協会員の過半数の出席をもって成立しております。

議案につきましては、審議の結果、全て原案通りに承認され閉会しております。

あらためて、協会員の皆さまの総会成立へのご協力に対しお礼申し上げます。

1.日 時 2022 年7 月1 日(金)

定時総会 14:00 ~ 14:45

特別講演会 15:00 ~ 16:30

特別講演会

講師 金沢大学名誉教授 宮島 昌克

演題 『 ユネスコ世界文化遺産であるイラン組積造建造物の耐震診断・耐震補強 』

2.実施方法 リアルとオンライン併用によるハイブリット形式

会場:東武ホテルレバント東京 3F 蓬莱

3.議 事

第一号議案 令和3 年度事業報告及び決算報告承認の件

第二号議案 令和4 年度事業計画(案)及び収支予算(案)審議の件

第三号議案 役員変更の件

第四号議案 その他 (1)協会名変更の件

- 2022年02月24日

-

城郭石垣及び石積擁壁の耐震診断・補強に関する研究小委員会公募のご案内

この度、土木学会地震工学委員会内で標記小委員会の設立が承認されました。

つきましては、協会員皆様におきまして趣旨書をご一読頂き、応募して頂ければ幸いです。

趣旨書

小委員会名:城郭石垣及び石積擁壁の耐震診断・補強に関する研究小委員会

◆活動期間:2022年4月~2025年3月

◆活動概要

城郭石垣は2016年熊本地震により、丸亀城石垣は2018年西日本豪雨や台風の影響で大崩壊した。

一方、現在、全国の伝統的建造物保存地区の石垣、石積擁壁の老朽化に伴う変状を生じ、次の地震・豪雨により崩壊する恐れがある。

しかし、多くの地域で補強対策が強く望まれているが、十分な補強対策技術が確立されていないのが現状である

そこで、城郭石垣及び石積擁壁の変状に対して施工・模型実験、高度な解析により、美観を損なわずに耐震性を向上させる補強対策工法構築し、その技術を広く全国に普及させることを目的としている。

本小委員会は城郭石垣及び石積擁壁の研究者及び技術者を集めて、実際に変状がある様々なものを対象に、調査(探査)、実験、解析、施工の4つのWGを組織して、具体的な耐震診断方法及び耐震補強対策の策定を行う。

●応募条件:小委員会の目的をご理解いただき、小委員会に出席等、活発な活動をしていただける方

●応募方法:参加を希望される方は、

①氏名

②年齢

③所属

④連絡先住所

⑤電話番号

⑥E-mail アドレス

を明記の上,メールの件名を「城郭石垣及び石積擁壁の耐震診断・補強に関する研究小委員会公募申込」とし、

次の応募先までE-mail をお送り下さい。

折り返しご連絡を差し上げます。

●応募先:iwatsu@free-kogyo.co.jp

●応募締切:2022 年3 月25 日(金)

- 2022年01月05日

-

城壁の耐震診断・補強に関するシンポジウム

2022年2月22日(火)に城壁の耐震診断・補強に関するシンポジウムを開催いたします。 本シンポジウムは城壁の耐震診断・補強に関する調査法の確立から対策工法の体系を図るため,これらの集大成を目標に研究情報や実務事例に加え、被害分析に関する研究や、復旧工事に関する報告等も数多く投稿されることを期待しています。今回は、城壁の耐震診断・補強に関わる多くの研究者や設計実務に従事する技術者をはじめ、多くの方々に本シンポジウムへのご参加,また発表をしていただきたく、ご案内申し上げます。

記

主 催:土木学会・地震工学委員会・城壁の耐震診断・補強に関する研究小委員会

共 催:文化財石垣補修・補強技術協会

日 時:2022年2月22日(火) 13:00-17:00

講演者数により、時間変更があります。

会 場:Zoom会議室(詳細については後日ご案内します)

参加費:無料

定 員:480名(申込者多数の場合は先着順)

※事前参加申込のみの受付になります。締め切り後は受付いたしませんのでご注意願います。

行事参加申込締切:2022年2月17日(木)

https://committees.jsce.or.jp/eec227/node/7

※講演される方は講演申込に加えて、行事参加申込が必要です

講演申込方法:提出先担当にメールにて、講演者者や連絡担当者の氏名、所属、連絡先、論文要旨などを連絡し、講演申込を行ってください。

講演原稿(スライド)申込締切日:2021年1月21日(金)

提出方法:2022年1月21日(金)までにA4に発表パワーポイントを編集(A4 1枚横に4枚のスライドを掲載)、10頁程度にし、PDFで送付してください。

提出先:池本敏和 tikemoto@se.kanazawa-u.ac.jp

講演方法:講演者の発表時間は、発表時間15分、質疑応答5分を目安とします。進行は全て座長の判断に従って下さい。

講演プログラム:作成中

C P D:申請予定

問 合 先:土木学会地震工学委員会・事務局

小川祐司 TEL 03-3355-3559 E-mail:ogawa@jsce.or.jp

〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目(外濠公園内)

- 2021年12月16日

-

令和3年度伝統的建造物群保存地区協議会:関東甲信越静ブロック会議およびまちなみ保存講演会

伝統的建造物群保存地区関東甲信越静ブロックの各担当者が集まり、研修会が開催されました。本協会から橋本会長が「伝統的建造物群保存地区石垣の耐震補強対策についてー焼津市花沢地区を例にしてー」と題し、基調講演を行いました。講演後、花沢地区での取り組みに関して現地での説明やディスカッションでは活発な意見交換が行われました。